床头灯刚关上,卧室里却一点也不安静。

“你怎么又睡不着?要不别刷手机了。”

“我一闭眼就开始胡思乱想,白天已经很累了,晚上睡这么浅,难怪我总焦虑。”

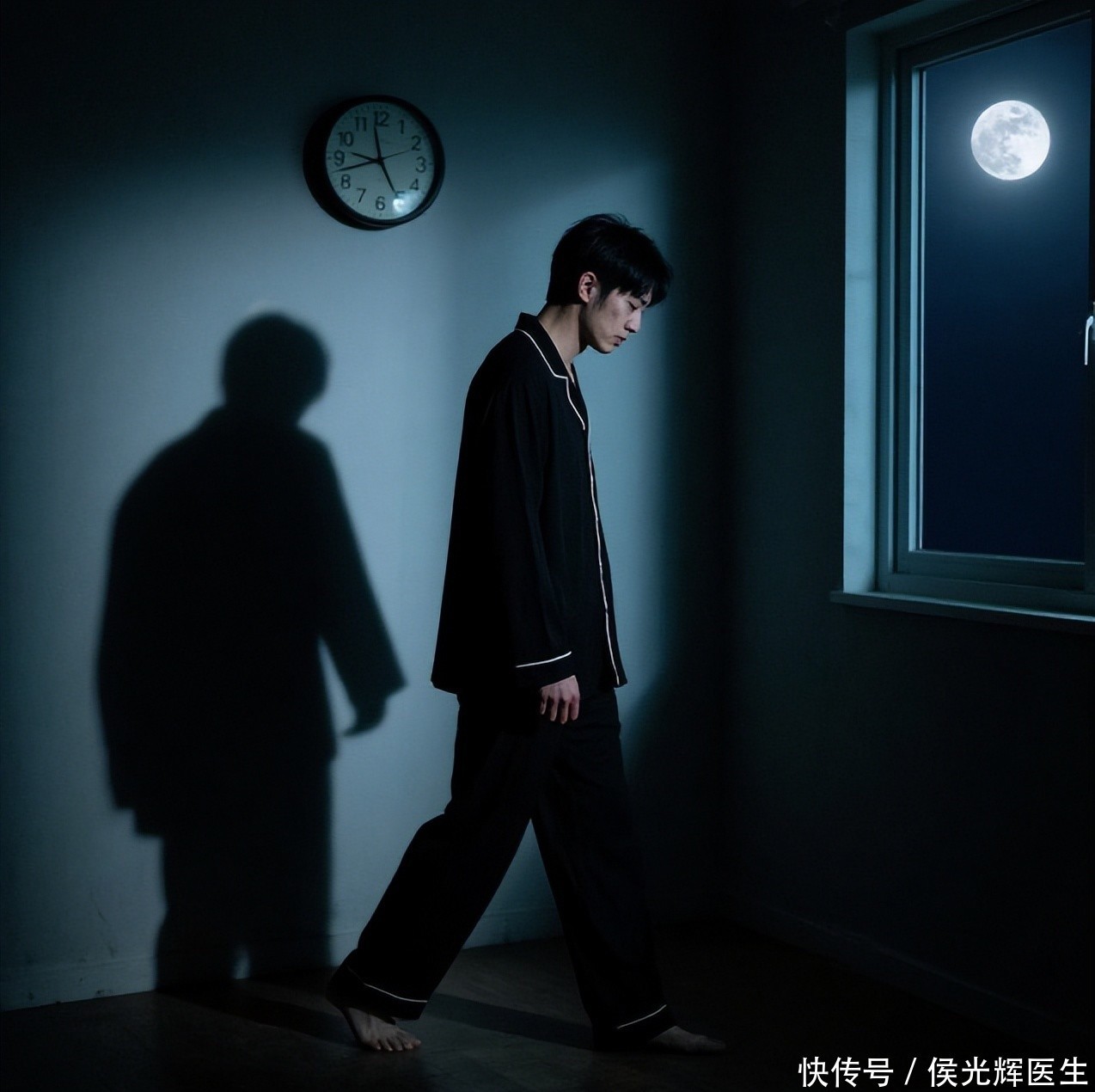

很多人都和她一样,把“睡眠浅”当成自己焦虑的罪魁祸首;也有人觉得,自己睡得跟“死猪一样”,却一样会紧张、会想太多。那到底是睡眠浅的人更易焦虑,还是另有原因?这事还真值得好好捋一捋。

先说一句大实话:不管浅睡还是深睡,真正养人的,是“睡后大脑和身体有没有得到修整”。

睡得相对扎实的人,第二天通常有几个共同特点:醒来时脑子不那么黏糊、情绪比较平稳、遇到小事不容易爆炸、身体的酸痛缓解得快一点。这些,都是稳定睡眠带来的“隐形收益”。

而睡得很浅、动不动就醒的人,往往会体验到相反的一面:早上像没睡够、白天心神不定、一个消息就能把情绪推到顶格,久而久之,自然更容易掉进焦虑的怪圈。

但“睡眠浅”和“睡眠深”并不是简单的两种人,而是一个连续光谱。

有的人一躺下很快就能入睡,夜里偶尔翻身,也不会记得多少;

有的人一晚上像值夜班:一点动静就醒、总在做梦、醒来觉得“脑子比睡前还累”。

从研究和临床观察看,长期睡眠被反复打断、总处在“半醒状态”的人,确实更容易出现焦虑、紧张、心慌等问题,风险差距不是一点点,而是肉眼可见地大——心里那根弦好易配资,总是绷得更紧。

不过,这并不等于说:

“只要睡得够深,就不会焦虑。”

现实往往是一个“互相拉扯”的过程:越焦虑的人越难睡踏实,越难睡踏实,第二天越容易焦虑。你以为自己只是睡眠浅一点,其实背后常常掺着压力、性格、生活节奏等一大堆东西。

如果你想判断自己是不是处在“浅睡—焦虑”的高风险组合,可以先看看夜里有没有这几种情况:

躺下后脑子停不下来,总在彩排第二天会出什么错;

半夜醒来一看时间,瞬间清醒,然后开始反复算“再睡几个小时够不够”;

明知很困,却舍不得放下手机、不停刷信息,好像不把时间耗光就不甘心;

一到周日晚上、节后上班前一晚,就特别难睡,总要翻来覆去。

再配合看看白天的状态:

开会时别人稍微语气重一点,你立刻心跳加速,怀疑是不是针对自己;

一丁点工作变动好易配资,就要预演十种最坏的结果;

明明没发生什么大事,心里却总像压着块石头,怎么都放松不下来。

夜里睡不稳 + 白天容易紧绷,两头叠加起来,焦虑的风险自然比别人高不少。

和“走路速度”类似,比“睡得多深”更值得在意的,是两个体能和精神上的小指标。

第一,看“恢复力”:

连着忙几天之后,给自己一两晚相对安静、不过度熬夜的睡眠,你能不能明显感觉到状态在回升?如果稍微放松几天,情绪和身体就能爬上来,说明系统还有余地;

如果无论睡多久、睡几晚,你都觉得“像没充上电”,那么就不仅是“浅睡”这么简单了,焦虑和其他问题很可能已经搅和在一起。

第二,看“专注力”:

不要求你一坐就是一整天,只看一件事:白天有没有至少一段一小时左右,你能安稳地做一件事——看书、工作、收拾家务都行,不频繁刷手机、不反复起身。

能做到,说明你的大脑还有“稳定档”;

完全做不到,总是坐不住、心飘来飘去,那既可能是睡眠问题,也可能提示焦虑在背后推波助澜。

如果发现自己确实“睡得浅、又更容易焦虑”,怎么办?

与其死盯着手环上的“深睡时长”,不如从几个可控的地方下手:

给大脑留出一段固定的“关机时间”,睡前半小时到一小时,刻意远离工作信息和情绪化内容;

把睡眠节奏先稳定下来——每天起床时间尽量固定,比一味追求“早睡失败又熬夜”更重要;

别指望一晚逆袭,把“睡得舒服一点”当成目标,而不是“必须睡够多久”;

白天安排一点可预期的小愉快,比如走几步路、晒晒太阳,让身体知道:它还有开心的理由。

当然,如果你已经连续一个多月:几乎每晚难以入睡或总是惊醒,白天明显乏力、心情低落、容易紧张到喘不过气,那就别再一个人硬扛了,找专业医生聊一聊,比再多的自我调节都更有价值。

睡眠浅的人,确实比睡得稳的人更容易陷入焦虑,风险差距往往比大家想象的大好易配资,但这不是命中注定,而是很多因素叠加后的结果。与其纠结自己“睡得够不够深”,不如一点点修正作息、情绪和白天的节奏。能做到慢慢睡稳、慢慢放松,就是在悄悄帮自己,把那一截“多出来的焦虑风险”一点点拉回去。

嘉多网提示:文章来自网络,不代表本站观点。